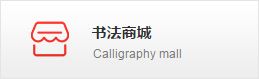

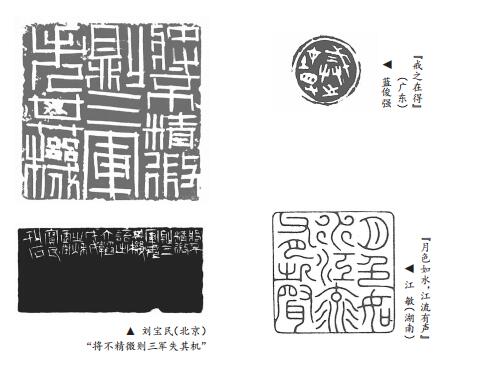

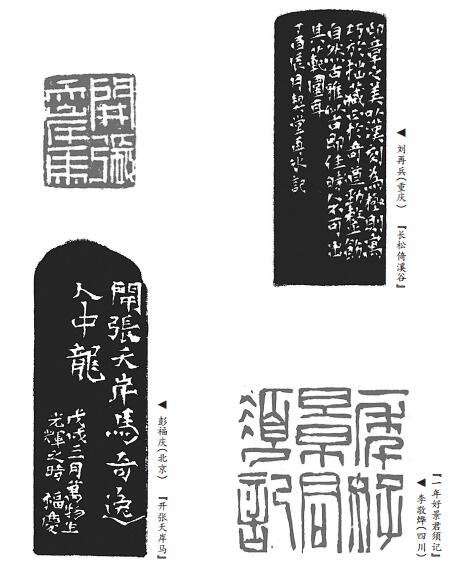

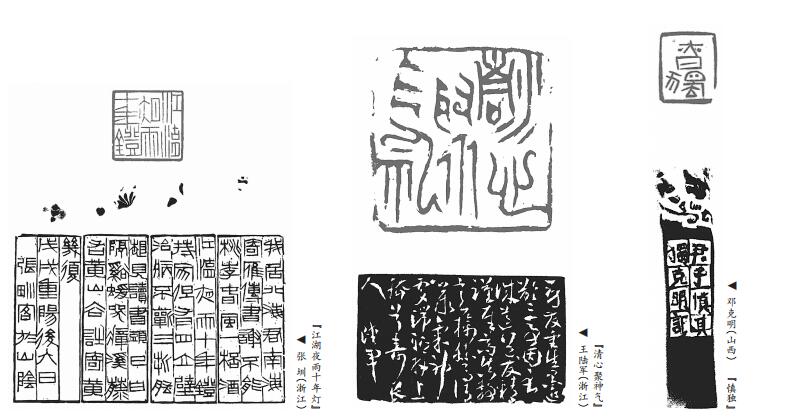

“全国第八届篆刻艺术展”评审感言及入展作品选登(三)

朝洛蒙:整体水准较高

“全国第八届篆刻艺术展”在深圳评选结束。有幸从评审委员的角度第一时间目睹了声势浩大的当代篆刻阵容,得以进一步了解全国篆刻创作风貌以及审美取向。印象有以下几点:

一、整体水准较高。大部分作品,如工稳印严谨精到而不呆板,写意印追求意趣而不粗野。

二、种类齐全。从古玺到唐宋印应有尽有!均在各自风格中寻找突破,不乏新意之作。

三、文字审读环节。本届评审增加了文字审读环节,因篆法有误而多人落选。这给篆刻家及篆刻爱好者敲响了警钟,需进一步提高文学修养。

四、印屏问题。印屏制作亦是篆刻创作不可分割的组成部分,好的印屏可传达作者独到的意境与审美。评选过程中我也看到一些在色彩搭配、署名题款、印蜕粘贴等设计方面有不甚协调的印屏,这些作者有待提高艺术综合水平。

燕守谷:投稿作品,一些作者功利化倾向明显

综观此届投稿作品,一些作者功利化倾向明显,作品中不能注入情绪,下刀不知所云,通过作品看不出作者品格,故不感人。由印面的支离破碎与字法结构、章法的混乱,我看到作者在篆书和书法修养方面的普遍欠缺,特别是把古玺样式放大一路,大量集体训练近似复制、形式雷同的作品情感空洞、无病呻吟,令人生厌。这也是当下印坛的一个现状。此届来稿中出现一批明显效法凿印和蟠条印面貌的作品,显现了作者向传统学习的思考,其作皆整洁、凝重,探索和追求甚可贵,对目前的篆刻创作有所启发性。

戴文:篆刻创作呈现出风清气正的局面

“全国第八届篆刻艺术展”评审工作在深圳圆满结束。本届篆刻展在艺术水准和审美高度方面较往届都有较大的提升。作为专项展的篆刻展,对挖掘当下的篆刻创作潜力毋庸置疑有着极大的推动作用,从此次来稿也可以看出当前整体篆刻创作呈现出风清气正的局面,作品多数已经回归到了师法传统经典的印风上来,呈现出植根传统、立足创新、取法多元、风格鲜明的整体创作风貌。

从来稿情况看,写意印风取向多元,工稳作品技法纯熟。篆刻在真正成为追求视觉艺术来表现后,特别是进入展厅时代之后,篆刻的艺术性质和展示方式已发生了重大变化,在当代艺术创作环境下不能忽略,亦不能小觑篆刻的视觉外在表现力。综观此次篆刻作品来稿,呈现出风格多样、作者低龄化趋势,基本体现了当代篆刻创作人群状况。此次篆刻展作品投稿人数为历届之最,稿源充裕,整体水平比较乐观。

随着出土文物的逐渐增多,创作者在学习、借鉴过程中有所辨析、遴选,在取法新近出土与发现的大量古文字资料方面有不俗的表现。能借鉴和应用到的篆书面貌更加丰富,如甲骨文、金文、简帛书、秦篆、汉篆等,但无论哪种篆书,大家所追求的审美气象都在高古、雄浑、质朴、苍茫等与篆刻相关的范畴之内。

此次篆刻展也暴露出当下篆刻创作存在的问题:篆刻创作理应遵循“凡字必查”的原则,部分作者过分依赖电脑等检字工具,对文字学的学习不够,错字别字显而易见,生僻字出处模糊,硬伤屡见不鲜;作者对篆书的理解不够,连接与转折少含蓄,应用到篆刻中同样缺少篆书应有的圆浑厚重感;模拟秦汉印风的作品在结体上凸显生硬、直白,处理手法偏于美术化;大写意印风章法上的“设计组合”形式有雷同、简单之嫌,时风痕迹明显,工作室培训套路显而易见;60后作者投稿量明显减少且创作状态大不如前,视觉审美理念滞后。工稳印的创作有工艺化倾向。

综上,当代对篆刻创作的进一步挖掘不可能脱离展厅文化的大环境。而对众多篆刻范畴各印风的面貌展现完全不必囿于展厅对形式要求的时风,作品形式上结合篆刻本身而做回归其本体的探索。一味地同质化和千人一面必然会泯灭篆刻原本的个性。当代篆刻家在逐步追求文字本源和开拓篆刻新样式领域的进程中大有可为。

戴武:新人辈出异彩纷呈

印章是国人美好、诚信的集体记忆。

印宗秦汉,它是建立在一定的历史文化背景之上的。词语进入印章,丰富了玺印艺术的表现内容,反映了作者的文学修养和审美情趣,崇古守道,以玺印艺术的原型典范作为作者的创作研究方向和目标,故而千年来流派纷呈、印家辈出、风格绚烂、蔚然成风。印章艺术的风格体现在内容与形式的各种模式中,梳理中国玺印的发展历程,齐、楚、燕、三晋、秦、西汉、新莽、东汉、三国、西晋、东晋、十六国、南北朝,不同时代、不同地域的玺印产生了丰富多变的文字、体势,在印文、布局、铸刻等诸多方面均有着不同的面容,并因此发展出玺印千变万化的格局,形成了特有的艺术风格。

感谢中国书法家协会的信任,让我有幸参加“全国第八届篆刻艺术展”的评审工作,亲历了初评、交叉复查、个体审读、集体审看、终评投票、作品提名的完整评审过程,感受到每一个科学缜密的评审环节都是出于对每位投稿作者的尊重,确保每件不同风格的作品都能获得公平、公正的对待。

本届来稿既不乏传统功力,又融入了锐意创新的精神。引人入胜的古玺粉墨登场了,一见钟情的南北朝印风来了,神气十足的唐宋蟠条印来了,许多作品达到了它可能的经典状态。作品传递着篆刻家的精彩印迹,延续着古老历史的惊叹。待到展览和作品集与篆刻界见面时,大家就会看到,篆刻艺术健康地发展着,并且取得了很大的成绩。

中国书法家协会的展览评审,经过多年的制度建设,组织工作也很严谨细密,从分组、程序到评审细则,都充分考虑到了篆刻展的特殊情况,非常合理。这次的评委构成也比较丰富,没有局限于中国书法家协会篆刻委员会。

评委、监委、学术观察团认真履职“。全国篆刻艺术展”作为篆刻艺术水平最高、影响最大的展览,对推动篆刻艺术的发展,促进篆刻艺术的交流起到了不可替代的推动作用。

“全国首届篆刻艺术展”是1988年在南京举办的,到今年正好30年。每逢一个10年,大家都会不由自主地思考、回顾一些经过的往事。时至今日,恰逢改革开放40年,纪念活动陆续展开。其实,改革开放不仅仅是国家层面与经济层面上的,对我们每个人的生活和发展都有巨大的影响,对艺术发展的影响就更显著了。我在去深圳评选之前,把前7届篆刻艺术展的作品集都翻阅了一遍,做到心中有数。我的感觉是,30年间篆刻艺术的发展与进步真的太大了。以历届全国篆刻艺术展的参展作品来投今天的“全国第八届全国篆刻艺术展”,十有八九仍然会有能否入选的惊险。这就是篆刻艺术进步的最好明证。

中国书法家协会举办的历届“全国篆刻艺术展”,给30年来的篆刻发展轨迹留下了一个完整的记录,非常可贵。此展作品质量整体是很好的。作品的丰富给我留下了深刻的印象,工整渊雅的、生辣恣肆的,各具特色。但不论何种,都褪去了粗糙,更加精细和深入。作品普遍有新意。不论是何种面目的作品,进入评审环节,可以说门槛已经很高了。现在很多年轻作者的进步非常大,十多岁就刻得非常好了,他们意气风发、锐意进取,已经成为投稿的主力。而年龄稍长的知名作者,仍需要关注和激励。

中国书法家协会提出“植根传统、鼓励创新、艺文兼备、多样包容”的创作理念以来,篆刻创作植根优秀传统的理念在回归,文化品质在提升,对篆刻艺术的发展起到了引导作用。在本届评审中,审读是重要的环节,因为篆刻作品的特殊性。逐印逐字并联系原始释文的审读,发现了不少基础问题,当引发读者、作者的广泛关注。

我以为,评审的过程既是一个学习的过程,也是一个哲思的过程。在肯定篆刻艺术巨大进步的同时,我对此次展览中表现出的一些现象也提出我的思考。

第一,印章越刻越大。展厅时代的到来,催生了一批以“艺术家”自居的印坛高手。原来的篆刻,5厘米已经是非常大的印章,但是现在10厘米以上的作品比比皆是。能把印章刻大,当然也是一种能力的体现,特别是大玺印,更是以前没有的。但是一些作者,特别是年轻作者,看到大作品比较吃香,就一味跟风,盲目往大里刻,就像孙过庭批评的“鼓努为力”,导致作品大而无趣,空洞无物。这样的趋向与篆刻艺术“方寸之间”的艺术特点也相违背。

第二,元朱文印的工艺化。元朱文印本身是有比较强烈的工艺化特点的,但是以往的名家,比如王福庵、陈巨来,都能刻得婉转流动,不流于匠气。关键是他们都有自己的个性和学养,有着鲜明的独具特色的风格。而时下的元朱文印创作,一方面是个性缺失,集中于对王福庵和陈巨来的模仿;另一方面,作品的工艺化倾向比较强,千人一面的一些作品几乎流于做。究其原因,是对篆书的功夫下得不够,同时也缺乏创新的决心与勇气。

第三,印屏设计。本届展览的印屏设计很丰富,给人以眼花缭乱的感觉,大家普遍对此很重视。但是有的印屏用过于复杂的色染,尤其是较深的色彩,过度装饰,粗制滥造,喧宾夺主,那就有些本末倒置了。印屏的展示效果是服务于印章的,是为了突出印章,不能超出印章之外。如果印屏吸引了观赏者过多的视线,甚至冲淡了篆刻的主题,那是得不偿失的。印屏的题签应特别讲究,扬长避短。有的题签用了自己不擅长的篆隶书体,且篆法有误;有的跋文,行草书太差,错别字时见,严重影响了一件印屏的完整性。另外,设计印屏还需考虑到装裱效果等。

我们的生活正呈现精致与粗疏交织状态,从技艺及创作过程看,我们要营构出取法乎上、承接传统、精致完美的模式,“业广惟勤”,要以慢工细活,全力以赴地劳作,十日一水,五日一石,在不厌其烦的细致打磨中呈现一种从容与宁静。这会让我们的情感在速度中找到一种舒缓的平静,始终护持心灵的旷远与精神的自由,使我们得以在心中修篱种菊、专心致志地耕读,恪守着先贤的清规戒律“,不畏浮云遮望眼”,修养着自身的人格与品质。当然“,千里之路不可挟以绳”。

整体而言,这是一届进步明显的篆刻艺术展。期待展览的隆重开幕!

- 2022-06-15

- 2021-11-26

- 2021-11-04

- 2021-11-03

- 2021-11-03

- 2021-11-02

- 2021-01-16

- 2021-01-16